霊園スタッフブログ

ご当地ラーメン「ざぼんラーメン」のカップ麺発売について

2015年3月10日

先月、鹿児島のラーメンの評価を決める「ラーメン王」の大会がありましたが、ファミリーマートでは、鹿児島を代表する老舗の一杯と題して、七種の具材が盛りだくさんの「Zabon ざぼんラーメン」としてサッポロ一番製のかごしま豚骨味のカップ麺を販売している。「ざぼん」は鹿児島では「ボンタン」と呼ばれています。前回は、山形屋の焼きそばを発売して、大成功したこのご当地食の企画、これからも、県内の隠れた美味しい「食」を広めて行ってもらいたい

3月3日は日置市東市来町湯之元の稲荷神社「御田植祭」があります。

2015年3月2日

【鹿児島のイベント】

3月3日、日置市東市来町の湯之元駅より西へ600m、鹿児島本線の線路際に鹿児島で最も古い正徳5年(1715年)の建立された2体の仁王像が立つ「稲荷神社」がある。奴の姿に似ていることから名づけた国の天然記念物「ヤッコソウ」でも有名であるこの神社で、3月3日今年の豊作を祈って田植え行事を模擬的に神事として行う御田植祭が行われる。御田植祭には世襲の親牛・子牛の劇で愛嬌のあるこの祭り、お子様連れの見物客でにぎわう。

日置市HPには「境内に水田をかたどり、あぜ塗り、牛を使った田ならし、休憩の茶飲みの様子などを鹿児島弁でおもしろおかしく即興で演じる「田園劇」に、境内は笑いに包まれます」と紹介している。※引用出典掲載文・写真us 日置市観光協会HP 、日置市HP

○神社探訪狛犬見聞録・注連縄の豆知識

https://5.pro.tok2.com/…/inari_higas…/inari_higasiichiki.html…

○日置市観光協会

https://hiokishi-kankou.sakura.ne.jp/?p=734

○日置市HP

https://www.city.hioki.kagoshima.jp/index.php

鹿児島県の三大市といえば、「川辺の二日市」・「加治木の初市」・「高尾野の中の市」。

2015年2月27日

【鹿児島県三大市】

鹿児島県の三大市といえば、「川辺の二日市」・「加治木の初市」・「高尾野の中の市」。

川辺は歴史約230年を誇る南薩に春を告げる風物で行者 天国となった商店街に約400店舗が軒を連なる。加治木は初市の風に吹かれると一年風邪をひかないと言われ、高尾野は別名「ソバ市」と呼ばれていれ、古くは江戸時代から続き、各家庭で親戚・友人等を招待して田舎特有の短く切れるソバを振る舞うのが由来とか。

北薩の出水市の高尾野駅通りを中心とした約2㎞の道路脇に沢山の露店が立ち並び、農機具や周辺の特産物を出店し毎年10万人の人出で賑わう。

今年は、3月21日(春分の日)22日(日)の二日の間で開催される。肥薩おれんじ鉄道ご利用の方には先着500名に「そば割引券」を進呈する情報も飛び込んでいる。

駅を降りたらすぐそこは「中の市」!!

お問合せ先は、高尾野「中の市」実行委員会(0996-82-1065)まで

参考出典掲載文・写真 :出水市

https://www.city.izumi.kagoshima.jp/

神になった薩摩義士

2015年2月25日

「城は人でなす」との名言通り、薩摩は人で成り立っていた。城山のお城近くに薩 摩義士碑が立っているのをご存じだろうか。<鹿児島市観光課表示より抜粋>

80余名の犠牲の上に沈黙したあばれ川、岐阜県に木曽川治水工事の犠牲者を祭る神社があります。治水神社といい、今も1755年(宝暦5年)の薩摩藩による工事に感謝する人々の参拝が絶えません。

愛知、岐阜、三重の三県にまたがる濃尾平野は、今でこそ豊かな土地に生まれ変わりましたが、昔は川床の高さが異なる木曽、長良、揖斐の3河川が合流し、度々、大水害を引き起こしていました。

1753年(宝暦3年)幕府は薩摩藩にこの河川の治水工事を命じ、藩は早速家老のを総奉行に任じ約1000人を派遣しました。…

平田は大阪の商人から、22万両を借り工事に取り掛かりましたが、梅雨の増水でせっかく築いた堤が切れ、工事は困難を極めました。 さらに、監督する幕府役人の横暴や疫病の発生により、自刃、病死するもの続出、完成までの1年3ヶ月の間に犠牲者は84余名を数え、工事も40万両に達していたのです。

平田奉行はその責めを一身に負い自刃、藩政時代は幕府への遠慮から、彼らの偉業は公表されず1920年(大正9年)ようやく慰霊碑が建ち、義士として賛えられました。貧しい薩摩の懐事情もさることながら、こういう貢献についても後世に残したいですね。

地産地消・かごしま黒豚のご紹介

2015年2月20日

【地産地消・鹿児島黒豚のご紹介】

かごしま黒豚と言う名称は1999年に商標登録されました。黒豚とは 鹿児島県内で生産、肥育された「純粋バークシャー」の総称です。 一般的に鹿児島の黒豚は、「バークシャー種」が純粋かごしま黒豚と言われていますが、奄美沖縄で飼われていた「島豚」と「バークシャー種」の交配から産まれたのが「かごしま黒豚」です。 色について 黒豚を想像すると全て「黒」を想像しますが、実は間違いで黒豚は想像とは違い、全て真っ黒ではないのです。 黒豚の見分け方 「バークシャー種」の純粋黒豚は鼻梁と四本の脚、尾端の六ヶ所に、おいしい黒豚の目印となっている「六白のバーク」と呼ばれる白斑が特徴です。

【黒豚の出産~出荷までの期間】

黒豚の出産は年2.5回前後、受精から115日前後で分娩出産。産子数は8頭前後、白豚の10頭前後に比べると産子数が少なく、肥育日数が長いのが特徴とのこと。 主に、昔からサツマイモと芋つると残飯を与えて黒豚を育ててきました。過去には食肉市場では牛肉並の値(Bランク)が付けられたこともあるそうです

「第5回使用権者の集い」が開催されました

2015年2月17日

本日、ジェイドガーデンにパレスにて、公益財団法人新生田上霊園の「第5回使用権者の集い」が開催されました。使用権者様(お墓・納骨壇の権利者)の皆様方と直接お会いする機会を設け、霊園の1年間のご報告と次年度の計画の概要をご説明し、更に、私共からのお願いと皆様方からのご要望・ご質問をお聞きするために開催するものであります。お食事後のこの集い、沢山の方々が参加され、忌憚のない要望・意見を発表されました。

会社で言う「株主総会」のような例えです。。皆様、ご苦労様でした。

理 事 長 挨 拶

本日は第5回の「使用権者様の集い」を開催しましたところ、多数の方々のご参加を賜り誠にありがとうございます。

開催の趣旨につきましては、ご承知の通り使用権者の皆様方と直接お会いする機会を設けて、霊園の1年間のご報告と次年度の計画の概要をご説明し、更に、私共からのお願いと皆様方からのご要望・ご質問をお聞きするために開催するものであります。

当霊園は経営破綻後の平成16年8月25日に改めて新設財団法人としての認可を受け、平成25年の3月27日付で公益財団法人としての移行認可が下りました。財団設立から昨年8月で10年が過ぎました。公益という冠が付いた財団法人になりましたので従来に増して、その運営の内容が質的・公的に問われることになります。

後ほど、この1年間の成果をご報告させて頂きますが、本年1年も使用権者様のご協力と、私共スタッフ一同の努力の結果、将来の霊園運営の為に更なる成果を上げることができました。

皆様にお約束しました通り、運営の財源としての主体となる年間管理料収入を着実に増やす努力を続けるべく、新たな納骨壇の設置を行いました。お陰様でその販売も既存納骨壇と併せて順調に推移しております。この1年間で170名近くの方々の新規ご購入も頂きました。

新たに得た利益を再投資する形で墓地・あるいは納骨壇・既存の設備の充実を計画し、当霊園が安定的に運営できる状況にもって行く計画を引き続き推進していく所存であります。

どうか今後も霊園の成長充実する様子を見守って下さいますようお願いします。本日は良い機会ですので、疑問点やご心配な点をお尋ね頂き、質問を賜り、私共に対して皆様方の忌憚のない意見やアドバイスを頂けたら幸いに存じます。

平成27年2月17日

公益財団法人新生田上霊園

理事長 黒瀬 敏弘

桜島が、今年123回目の爆発をしました。

2015年2月16日

今年は、桜島の爆発回数が123回目に達しています。昼間と違い垂水から見た夜間の爆発光景は、迫力が違いすぎます。

「プロが選ぶ日本旅館100選」で料理部門31年連続第一位の「いぶすき秀水園」

2015年2月5日

【料理部門31年連続第一位】

久しぶりに、仕事で指宿方面を訪問しました。指宿には、指宿白水館・旅館吟松・指宿シーサイドホテル・指宿海上ホテル・指宿フェニックスホテル・・指宿岩崎ホテル等沢山の有名な旅館・ホテルがあります。「プロが選ぶ日本旅館100選」で料理部門31年連続第一位の「いぶすき秀水園」の前を通りました。過去に二泊した時の提供された料理の一部を掲載しました。豪華な食事を目で堪能下さい。

○いぶすき秀水園::

https://www.syusuien.co.jp/

○楽天 指宿情報:: …

https://travel.rakuten.co.jp/onsen/kagoshima/OK00906.html

本殿に永代壇を45基新設しました。お急ぎください。。

2015年1月29日

本館の永代供養壇が完売しておりましたが、昨日新設致しました。

永代供養壇について詳しく知りたい方は管理事務所又は下記のHPまで!

新生田上霊園HP

https://tagamireien.or.jp/

新生田上霊園LIVEカメラ

https://tagamireien.or.jp/guide/livecamera/

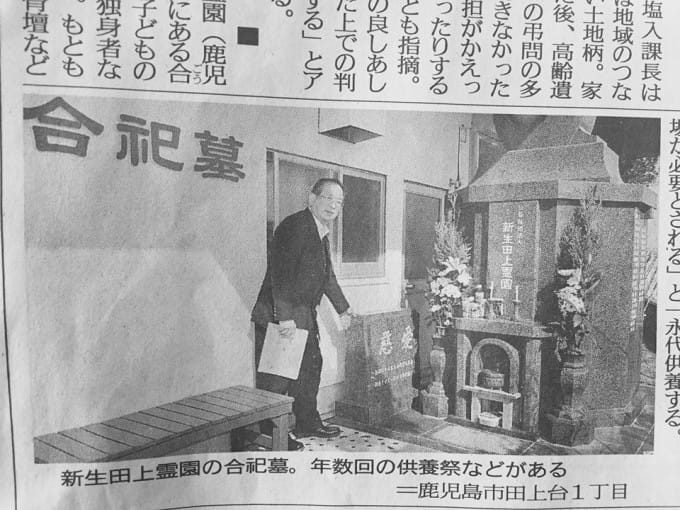

お参りが心配というための「合祀墓」について、取材がありました

2015年1月27日

27年1月25日、南日本新聞の「特報@鹿児島」に、掲載されました。自分が亡くなった時に、誰も見てもらえない、お参りが心配というための「合祀墓」について、取材がありました。